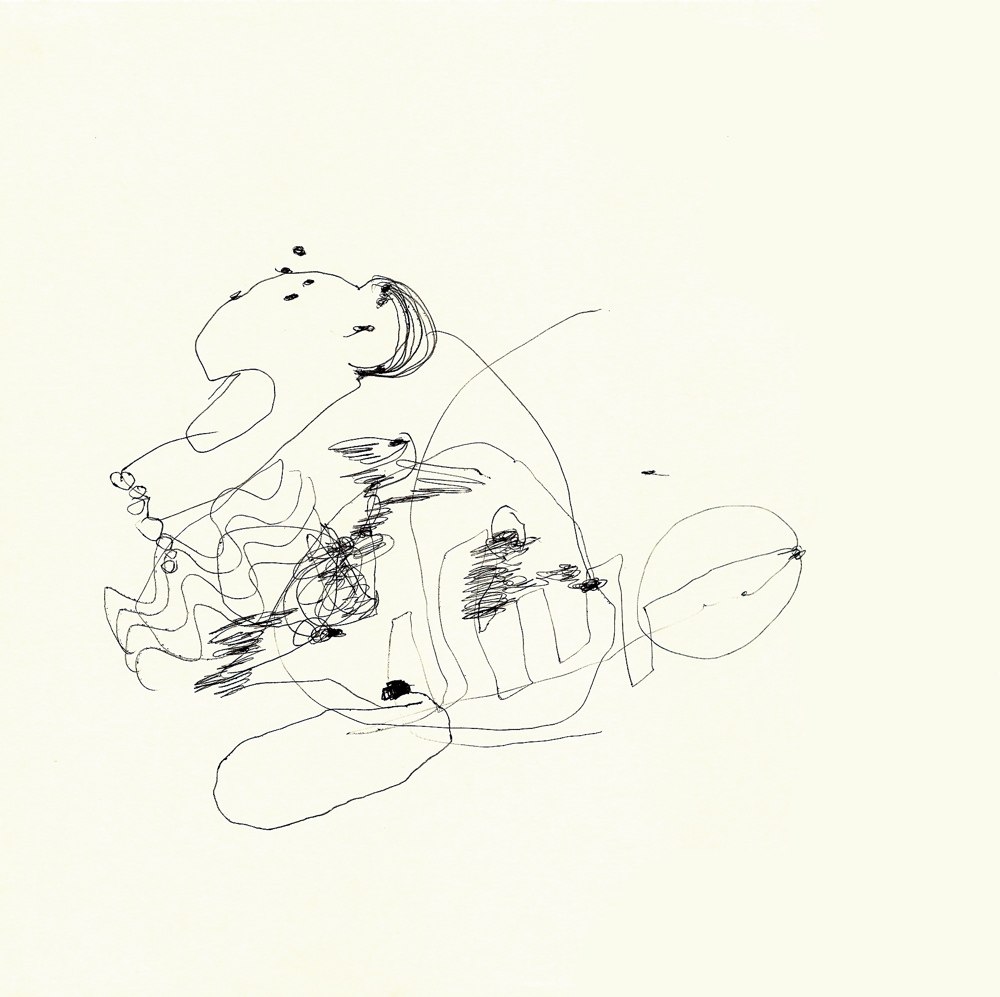

Landscape portrait still life

점, 선, 면 그리고 색. 회화의 구성요소를 자유롭게 배치하며 조형미를 추구하는 최안나 작가의 작업은 이제껏 봐오던 그림과는 전혀 달라 충격일지도 모르겠다. 작은 점으로 시작해서 낙서처럼 펴져나가는 드로잉이 그러하고 어린아이가 스케치북에 마구 색칠한 듯한 컬러 작업도 물론이다. 캔버스 안에 흘러내린 물감의 방향도 재미있고 위, 아래 그리고 가로, 세로의 구분 없이 자유롭게 감상할 수 있다는 점도 흥미를 유발한다. 하지만 여전히 형상을 알 수 없는 그림 앞에서 우리는 아무리 봐도 모르겠다는 표정을 짓게 된다. 급기야 고개를 갸우뚱하며 묻는다. 도대체 이건 뭘 그린 거야?

“회화는 언어인데. 새로운 언어를 접한 사람은 그것을 이해하는 과정에서 혼란을 겪는 것이 당연한 일이죠. 게다가 무엇을 그리려고 한 그림이 아닌데, 그림 안에서 그려진 대상을 찾으려고 하면, 더 어려워 지는 것 같아요. 하지만 관객들이 긴장을 풀게 되면, 직감적으로나, 논리적으로 제 그림 안에서 새로운 형태나 의미를 발견하더라고요. 관객들의 그런 반응은 제게도 흥미로워요.”

자신의 작업을 두고 관객들이 겪는 ‘혼란’에 대한 최안나 작가의 답이다. 그 혼란으로 인해 우리는 회화라는 작업을 다시 보게 되고 그 지각에 의한 자유로운 해석은 모든 관객에게 맡겨진다. 그녀의 작업은 관객들의 내면에 따라 풍경화가 되기도 하고, 인물화가 되기도 하고, 정물화가 되기도 하는 것이다. 그렇게 자신만의 조형언어로 관객에게 말을 거는 그녀. 결국 자신과 그림의 관계였던 것이 (관객이 등장함으로써) 또 다른 관계로 형성된다. 예술은 관객과의 소통이 있어야 된다고 생각하기 때문에 그녀는 전시를 통해 비로소 작품이 완성되는 기분이라고 한다. 그렇다면 그 완성을 이루기 위한 시작은 어디에서부터 비롯된 것일까.

하나의 점 또는 하나의 선에서부터 출발한다. 그렇게 즉흥적으로 시작하는 점과 선은 색과 면으로 선택된 다른 구성요소들과 함께 배치되면서 그 안에서 확대되기도 하고 분해되기도 한다. 작가는 그것이 무의식의 세계에서 끌어낸 의식의 세계이며 재료를 다루는 과정에서 생겨나는 의외성(예상 밖의 가능성)까지 포함한다고 언급한다.

기존 작업이 그리려는 것 보다 그려지는 것에 초점이 맞추어 졌다면 최근 작업은 회화의 구성 요소(점, 선, 면, 색)들이 화면 안에서 이루어지는 관계(혹은 충돌)와 조화에 대한 그림들에 가깝다. 또한 그 관계로 인해 평면 안에서 갖는 공간감에 집중하게 된 그림들이기도 하다.

“현재 저의 그림은 회화의 구성요소, 그 관계에 대한 것입니다. 화면 안에서 ‘충돌’과 ‘조화’를 만들어내는 과정에서 그림의 각 구성요소들의 성질을 그대로 두고, 그리면서 발생하는 물감의 물리적 성질 역시 하나의 재료로 이해 한 작업들이죠. 각 구성요소의 성질을 이용하여 그리는 그림이다 보니 꾸미려는 모양이 아니라 본질을 드러내려는 작업이기도 하지요. 선은 어린아이가 그린 선이 되어버리기도 하고, ‘충돌’과 ‘조화’의 과정에서 색은 제 색을 잘 드러내게도 되고, 오히려 그 이상의 색이 되어버리기도 하지요. 이런 성질을 배치하고 설정하는데 있어서는 직감이 많이 이용되고요.”

최안나 작가의 작업을 좀 더 이해하려면 1960-1970년대 일본의 미술 경향인 ‘모노파(もの派)’에 대해서 알아두면 좋겠다. 모노파는 사물들을 있는 그대로 놓아둠으로써 사물, 공간, 위치, 상황, 관계 등에 접근하는 예술사조이다. 그로 인해 인간에 의해 조작된 사물 혹은 사물에 대한 인식을 저버리고 사물 고유의 세계를 보여준다는 것이 모노파의 특징이다. 좋아하는 예술가로는 심문섭 작가를 꼽으며 다시 한 번 ‘관계의 미학’을 중시했다. 그녀는 작품과 작가의 관계 뿐만이 아니라 작품과 작가, 예술을 하는 행위와 과정까지 포함된 관계를 강조했다. 또한 그녀는 관계성뿐만 아니라 ‘여백’ 역시 중요하게 여겼다. 그녀가 말하는 여백은 그림을 그리지 않는 여백이 아니라 관객에게 주어지는 여백이다. 그 안에서 관객은 예술가가 제시하는 새로운 세계를 경험할 수 있는 것이리라.

최안나 작가는 작업과정에서 자신이 사용하는 조형 언어와, 물질 그리고 재료의 관계에 대해 끊임없이 질문해 왔다. 앞으로의 작업은 즉흥성과 충돌에 초점을 둘 것이며 여백에 대한 구체적 질문을 만들어야 겠다고 한다. 아직도 무언가 완결되지 못한 질문들에 대해서 끊임없이 도전하고자 하는 그녀의 또 다른 탐험 여정이 궁금하지 않은가. 다음에 그녀는 또 어떤 언어로 우리에게 말을 걸까.

나의 예술은 ‘탐험’이다. 보고 느끼는 ‘여행’의 인상보다는 위험을 무릅쓰고 어떤 곳을 찾아가 살펴보고 조사한다는 뜻을 가진 탐험이 더 맞는 것 같다. 모르는 세계에 대해 질문을 던지고 탐험을 하는 것이 나의 작업 방식이다.

작품을 클릭하시면 큰 화면으로 감상하실 수 있습니다.

작품을 클릭하시면 큰 화면으로 감상하실 수 있습니다.